桐野夏生さんの書く女性の内なる憤り。生きづらさ。

本作では、生殖医療と経済格差などあらゆる現代のひずみを感じた。

その中で、必死に生きるもただ流されるのではなく、選び取っていく主人公の逞しさは、さすが桐野文学と言いたい。

あらすじ

この身体こそ、文明の最後の利器。

29歳、女性、独身、地方出身、非正規労働者。

子宮・自由・尊厳を赤の他人に差し出し、東京で「代理母」となった彼女に、失うものなどあるはずがなかった――。

北海道での介護職を辞し、憧れの東京で病院事務の仕事に就くも、非正規雇用ゆえに困窮を極める29歳女性・リキ。「いい副収入になる」と同僚のテルに卵子提供を勧められ、ためらいながらもアメリカの生殖医療専門クリニック「プランテ」の日本支部に赴くと、国内では認められていない〈代理母出産〉を持ち掛けられ……。

『OUT』から25年、女性たちの困窮と憤怒を捉えつづける作家による、予言的ディストピア。引用:集英社作品紹介

その日の昼食の何十円にも神経をとがらせ節約しようとするほど、生活に困窮するリキ。

代理母になってでもこの貧しさから抜け出たいと思う。

バレエ界の「サラブレット」としてキャリアを積み、自らの遺伝子を遺したいと切望する草桶基(もとい)43歳。

その妻、悠子44歳は不育症と卵子の老化で自分の卵子と体では子供を持つことができない。夫の願いと自分の状況を理解するが、複雑な思いを持ちながら代理母出産を受けいれようとする。

三者がそれぞれの現実と欲望に向き合い、錯綜する。

目次から

本作は次のような構成になっている。

第一章 ボイルドエッグ

第二章 時間との闘い

第三章 受精行脚

第四章 BABY 4U

第五章 赤子の魂

第一章のボイルドエッグでは、リキの勤務先の介護老人ホームの利用者の一人が卵の本質を語る。

「あなた、卵の本質を知っていますか?沸騰してから8分間で固茹でになるんです。」

それが安くて高蛋白の卵の本質ならば、女の体の中にある卵子の本質は何だろうかとリキは考える。

ここから、産める性としての女性の問題提起が始まる。

女は、一生のうちで産める期間が決まっている。

子供を自分で産みたいという女性にとって時間との闘いであり、産むことが難しい女性にとって受精するための行脚は続く。

そして、生まれた子は誰のものなのだろうか。

草桶夫婦にとって、リキにとってその問いは投げられる。

登場人物から

主人公リキは貧困⇔草桶家は資産家

リキは産める女性⇔悠子は産めない女性

基は自分の遺伝子を遺すことに執着⇔妻悠子は疑問に感じながらもそこは容認?

はっきり分かれたこの対比を見ても、現代の社会の構造がみられる。

絶対的に貧富の格差があり、貧困から抜け出そうとしているリキは、簡単に代理母の道に行ったのではない。

初めは、卵子提供のため「プランテ」というアメリカの生殖医療専門クリニックの日本支社を訪れる。

そこで数々の質問をされ、ドナーに登録している人の大半が25歳前後と聞かされる。

リキは、29歳なので諸条件がそろえばそれでもいいというクライアントがいるという。

諸条件…

年齢でふるいにかけられ、諸条件でふるいにかけられる。

一人の女性というより、産む女としてランク付けされるのだ。

それでも、今の絶望的な生活から抜け出すにはお金が必要。

子宮を貸すことなんか何でもないと考えていた。

ところが、この話を持ってきた友人のテルは同じように生活に困窮していることから昼はリキと同じ病院の事務職の仕事をし、夜は風俗でバイトしている。

一緒に卵子提供しようとしていたテルだが、「なんだか間違ってるな」と思って途中でやめてしまう。

「私、自分の産む子供だけは、好きな人と作りたいな。それに、子供産んでみたら、すごく可愛かったってことないかな。自分の中には母性があると思うしさ。そんなこと考えると、ダイリボなんかできないよ。」

と言う。

リキは、テルの考えに疑問を持つ。

風俗で見ず知らずの男の性器を見たり触ったりすることはできるのに、子供は神聖なものとして、子宮は汚されたくないということが理解できない。

子供は、そんなに神聖なものなのだろうかと。

一方、草桶夫婦。

夫の基は不育症の妻を愛している。

子供のいない人生もいいと一旦、話し合っていた。

しかし、自分の優秀なバレエの資質をこの世に遺し、育て上げたいという気持ちは強く抑えようがない。

それで、高額な代金を支払ってでもこの世に子供を遺すよう「プランテ」に相談に行く。

妻悠子は、初めは子供のいない人生を受け入れようと夫婦で話し合っていたのに、基の強い願望もあり自分が産めないという負い目から飲み込もうとしているが、複雑だ。

卵子はリキ、精子は基、子宮はリキ。

そこに産めない自分の立ち入る隙はないように感じ、蚊帳の外のように思えてくる。

しかも、基の母千味子は、悠子のことをあまりいいように思ってないことがわかっている。

基に子供ができなければ、千味子の財産は悠子の親族にもわたってしまう。

千味子は、それも苦々しい思っているのだ。

子供の将来は

ここで、登場人物の中で産まれてくる子供のことはあまり考えられていない。

せいぜい、基が産まれてきた子供は、自分が受けてきたようにバレエのレッスンを受けさせ優秀なダンサーに育て上げることを夢見ているだけ。

産まれてきた子供は、誰の子か。

その子が成長して、大人になり、その後どう生きていくのか。

親権は。

遺産相続は。

家の存続は。

長く続く「男系社会」との関係は。

産まれたから終わりではなく、それは始まりなのだ。

人は、誰から産まれて誰のもとで育ったか(誰が責任をもって育てたか)は、その人の人間形成に大きく関係してくる。

「親ガチャ」という言葉があるが、登場人物のそれぞれの思考も育った環境によって形作られている。

進む生殖医療と人の心

生殖医療は、進んでいる。

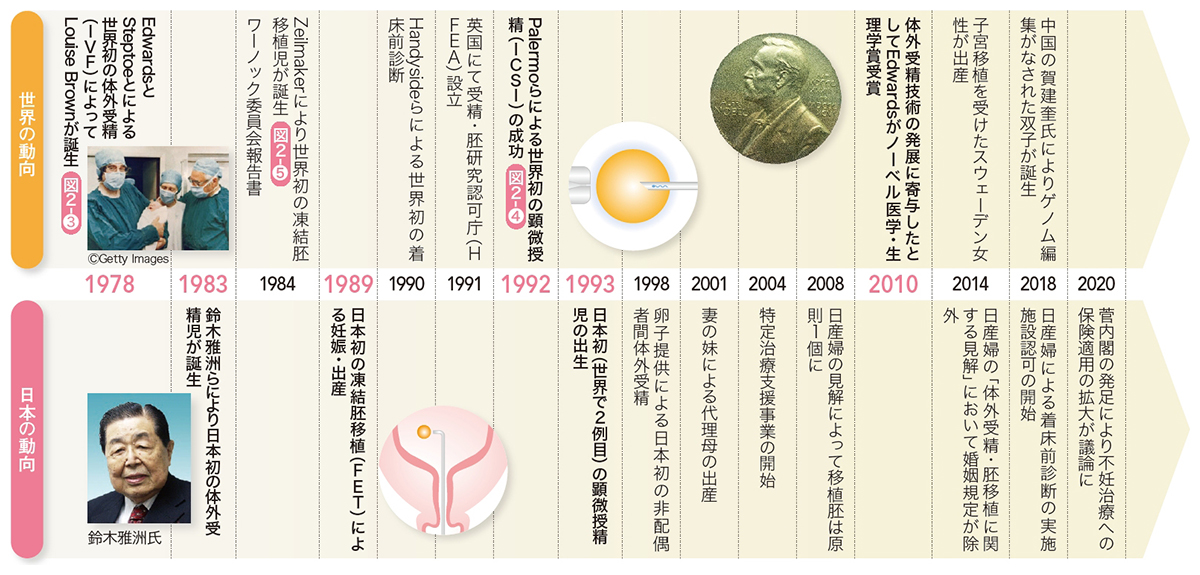

引用:医学書院「拡大し続ける生殖医療の適応範囲」

子供を求める夫婦にはその選択肢がふえることだろう。

日本は、少子化であるものの生殖医療によって誕生している子供の数は増加している。

しかし、費用が掛かり、法整備が追いついてない中、代理母ということはハードルが高い。

養子や里親制度で子供を持つ方もいるが、それも進んでいないのは、法の不備や自分の遺伝子を継ぐ者を子供にしたいという気持ちなど様々な要因があるだろう。

医療が発達して生殖医療がによる出産ができるようになった。

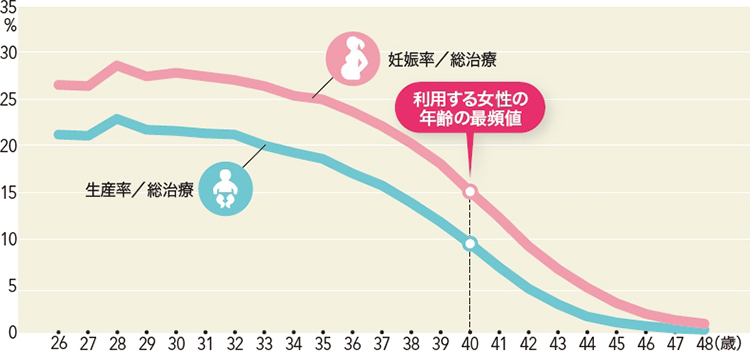

しかし、妊娠率という面では出産の高齢化と共に出生率も下がっていく。

正に、女には時間がないのである。

医学書院「拡大し続ける生殖医療の適応範囲」より引用

リキは、妊娠する。

そして、気持ちが変っていく。

女性にとって、妊娠出産は、まさに命を懸けた一大事なのだ。

妊娠を知った草桶夫婦の心も変わっていく。

最後に、出産したリキはどうするのか。

そこに目に見えないこの物語に少しの希望をみた。